中國粉體網訊

第一作者:Manuel Ank

通訊作者:Manuel Ank

通訊單位:德國慕尼黑工業(yè)大學

【研究背景】

自1991年被索尼商業(yè)化以來,鋰離子電池技術經歷了重大發(fā)展。由于其高能量密度和效率,2022年全球電動汽車保有量超過2600萬輛,比去年增長了60 %。回顧發(fā)展,鋰離子電池從普通的18650圓柱形電池到容量超過100 Ah的大軟包或棱柱形電池。根據所使用的電池類型,在循環(huán)壽命、熱性能、重量和體積能量密度以及安全性方面都有不同的優(yōu)點和缺點。相比常用的18650或21700圓柱形電池,特斯拉引入的4680電池(46毫米直徑,80毫米軸向長度)展現出了更高的能量和功率優(yōu)勢。與21700電池相比,新的設計增加了5.5倍的體積,更大的體積有望降低包裝組裝的生產成本,其更少的單個電池需要組裝和互聯,以實現相同的電池組特性。除了特斯拉,制造商寶馬還宣布推出其名為“Neue Klasse”的新電動汽車平臺,使用了直徑為46毫米的圓柱形電池(有兩個不同軸向長度)。

實際上,電池制造商通常只提供關于電池特性的有限信息,而不披露其高度復雜、相互依賴的制造工藝。此外,電池化學和電池設計取決于電池和原始設備制造商以及客戶需求的不同,這導致了制造商特定的生產鏈。相比之下,學術型鋰離子電池(LIBs)的研究通常是在實驗室規(guī)模上進行的,或使用試點生產線,使用更小的電池規(guī)格,易于制造的電池設計,以及手動或半手動生產工藝。因此,學術級鋰離子電池本質上不同于商業(yè)生產的電池,因此只能作為少數特性的參考。

迄今為止發(fā)表的關于4680圓柱形電池的研究相對較少。Frank等人使用了一個經過實驗驗證的多維多物理模型,描述了一個高能NMC811/Si-C圓柱形鋰離子電池,以評估無極耳和冷卻設計對電池性能的影響。結果表明,無極耳設計有助于降低極化和歐姆阻抗,提高充電性能,從而提高電池均勻性,實現了在快速充電條件下的優(yōu)異性能。然而,這些結果純粹是通過模擬和使用假設的布局來獲得的。

【成果簡介】

在此,德國慕尼黑工業(yè)大學Manuel Ank等人分析了“第一代”從最先進的特斯拉Y型(2022年,美國奧斯汀制造)中提取的圓柱形4680鋰離子電池,通過在電池水平上的電化學表征和熱研究,以及包括三電極分析,詳細解析了第一代特斯拉4680電池的結構和性能。其中,電池拆卸后揭示了復雜的電池結構,即電極呈六方對稱的電極盤,以及由雙面均勻涂層的正極和負極、兩個隔膜和無芯軸組成的電極繞組。同時,通過能量色散X射線光譜、差分電壓、容量增量曲線和三電極分析證實了電池由NMC811正極和無硅的純石墨負極組成,以及循環(huán)過程中的電極演變過程。

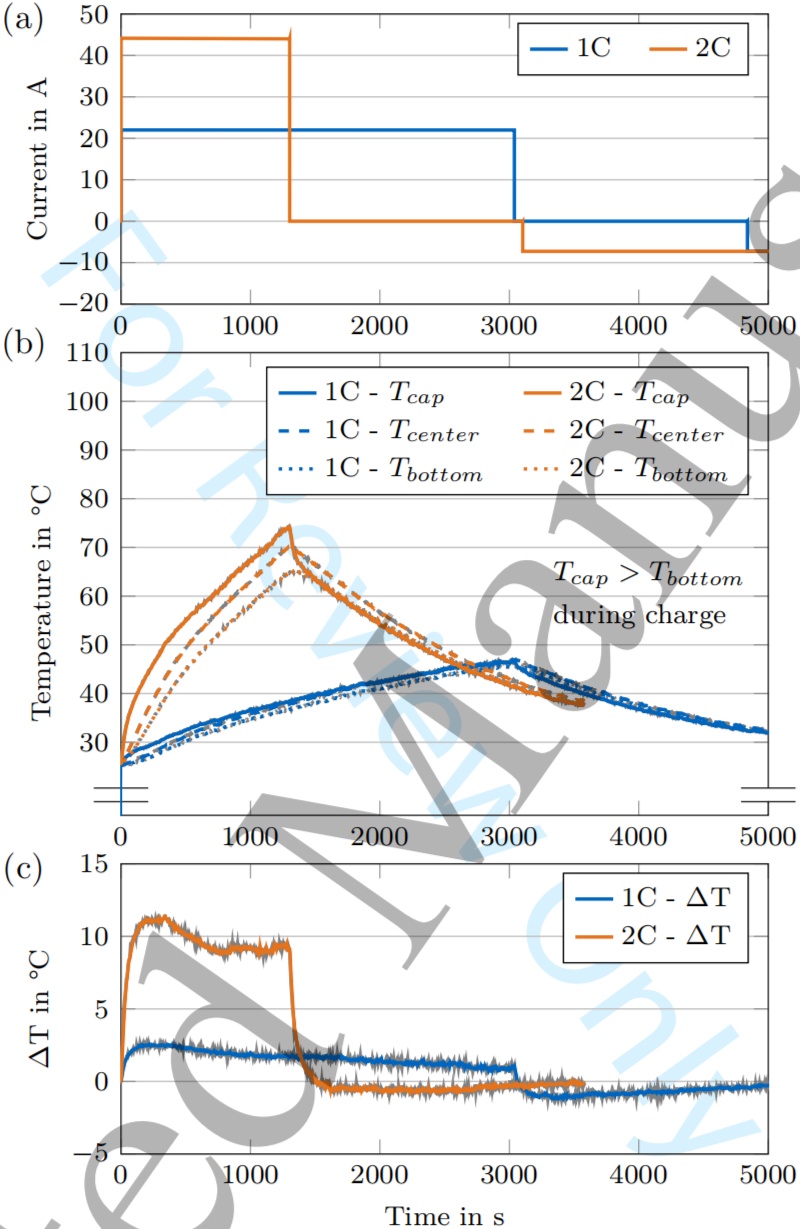

電化學測試表明,特斯拉4680電池展現了622.4W h/L和232.5Wh/kg的能量密度,同時利用混合脈沖功率表征和電化學阻抗譜揭示了不同荷電狀態(tài)下的阻抗行為,其中在沒有主動冷卻的情況下以2C充電時,觀察到相對較高的表面溫度(~70℃)。

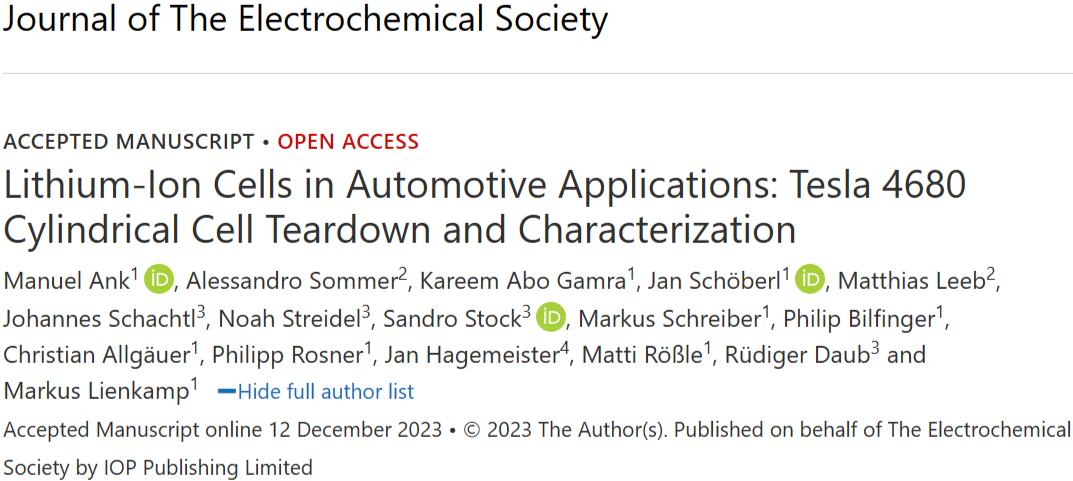

表1. 本文中研究的鋰離子電池

相關研究成果以“Lithium-Ion Cells in Automotive Applications: Tesla 4680 Cylindrical Cell Teardown and Characterization”為題發(fā)表在Journal of The Electrochemical Society上。

【核心內容】

電池拆卸和材料提取

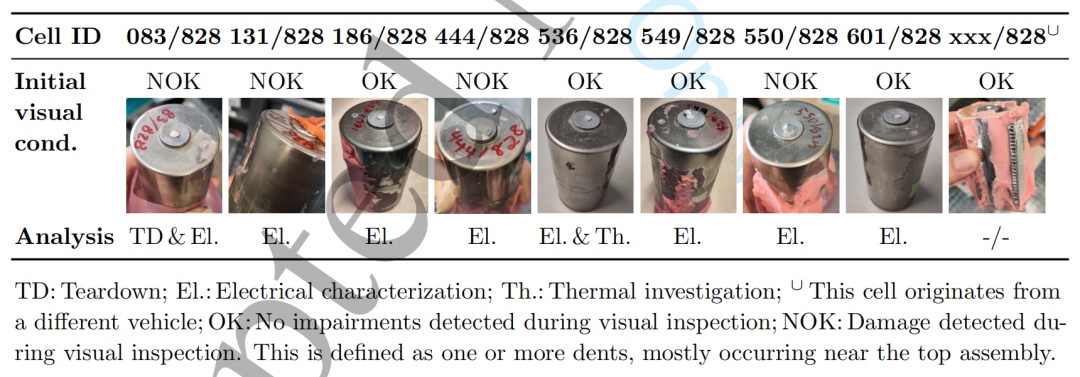

選擇一個完全放電到2.5 V的電池(ID 083/828)進行拆卸(圖1),在手套箱內使用一個帶有直徑為32 mm的切割盤的銑削主軸,以確保切割盤只穿透外殼而不穿透電極。

圖1. 電池拆卸過程。

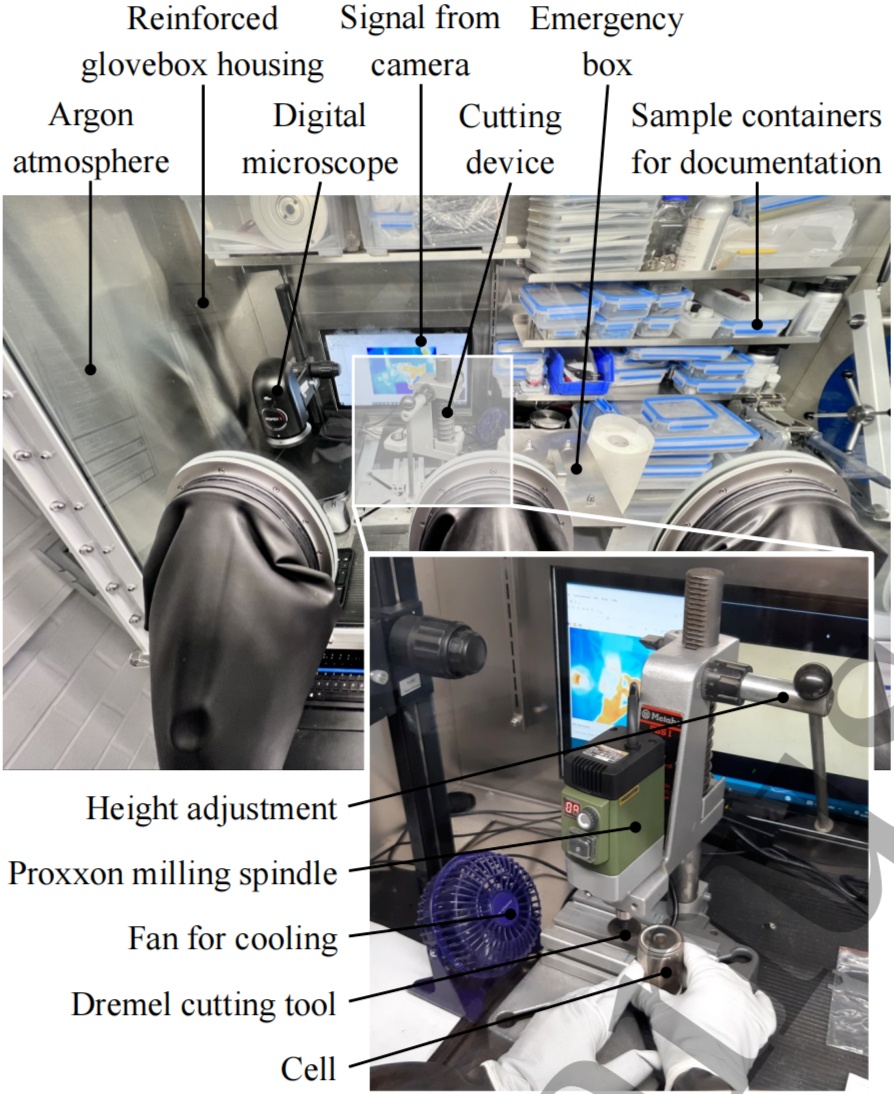

圖2. 4680電池拆卸過程(ID 083/828)。

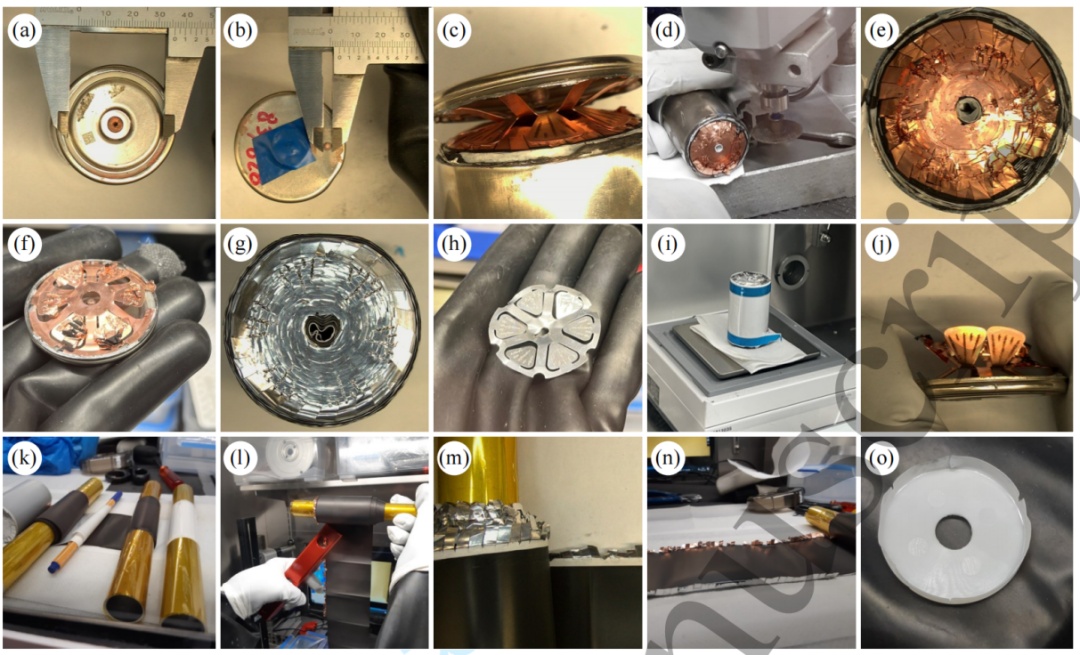

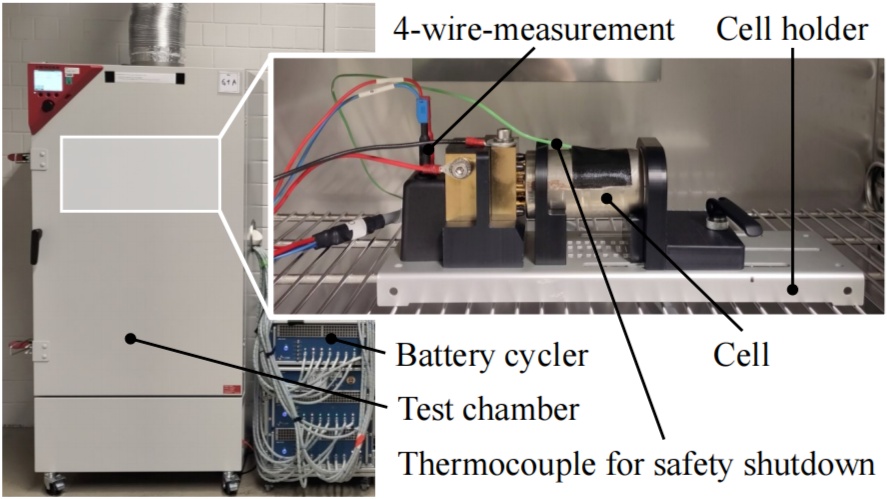

圖3. 關于電化學表征的測試裝置概述。

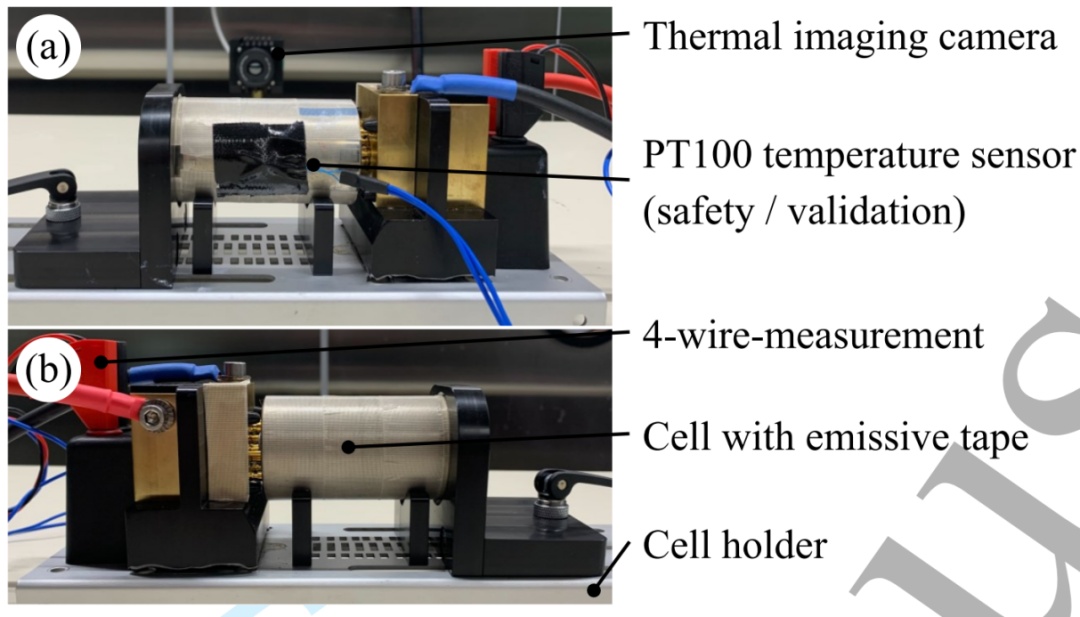

圖4. 電池產熱的測試裝置概述。

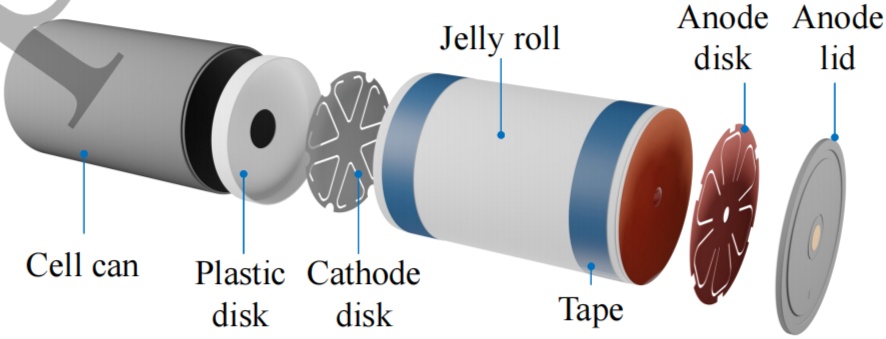

圖5顯示了電池內所有相關部分的分解視圖。其中,電池的圓柱形部分的外徑為46毫米,高度為80毫米。直徑為16毫米的正極端,總高度為80毫米的基礎上再增加1毫米。在負極端,在中心放置一個密封填充孔的銅鉚釘,外殼的厚度被測量為0.5 mm。與18650或21700的普通商業(yè)化電池相比,壁厚增加了,降低了能量密度。

圖5. 4680電池各部分的示意圖。

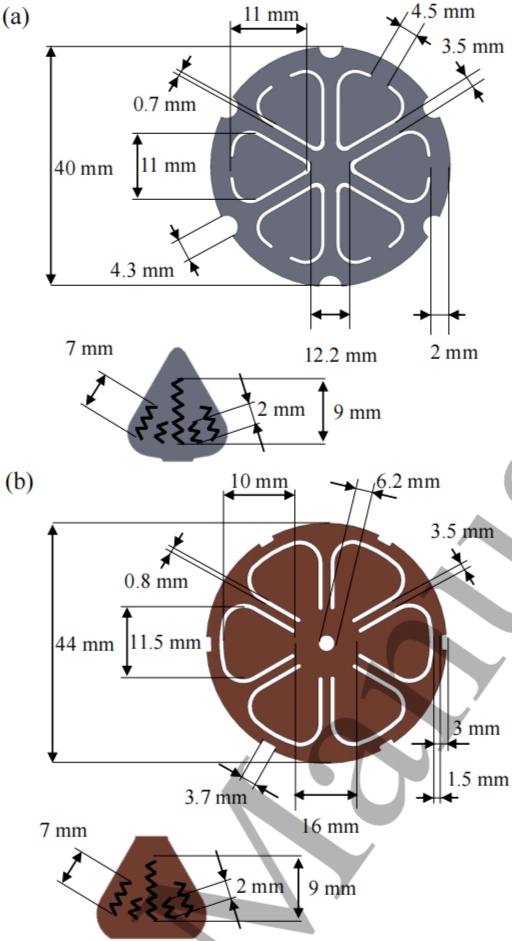

正負極兩個圓盤都表現出六角形對稱,正極盤在外環(huán)處連接,而負極盤的連接器則向中心連接。負極盤的外環(huán)連接到電池殼體,而對于正極盤,中心是超聲波焊接到電池的正極端。因此,這兩個磁盤可以充當補償元件或彈簧。每個連接器通過五個寬度約為0.5 mm的激光焊接的鋸齒形接縫連接到有凹槽和折疊的電極上,接縫的長度如圖6所示。此外,一個厚度為0.65 mm的塑料盤作為正極盤和電池外殼之間的絕緣屏障。

圖6. 電池內部組成尺寸。

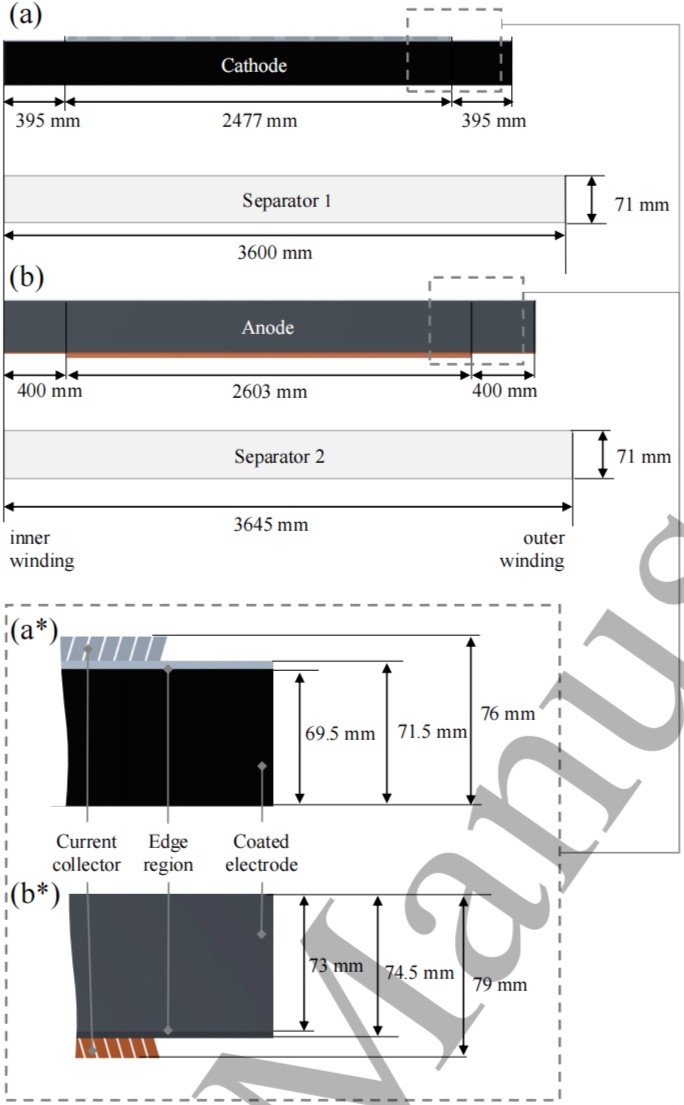

電極繞組由一個雙面涂層正極和負極,以及兩個隔膜組成,這些組件的長度和寬度如圖7所示。由于組件寬度的大小不同,它們以放大的形式描述。電極的結構類似于傳統(tǒng)的卷繞電池設計,負極的總長度為3403 mm,比正極長136 mm。在組裝狀態(tài)下,正極完全被負極包裹著。此外,兩個隔膜比電極長,較長的隔膜2處于組裝狀態(tài),再次完全包裹正極、負極和隔膜1的電極組件,并用藍色膠帶固定。

圖7. 電極和隔膜的尺寸。

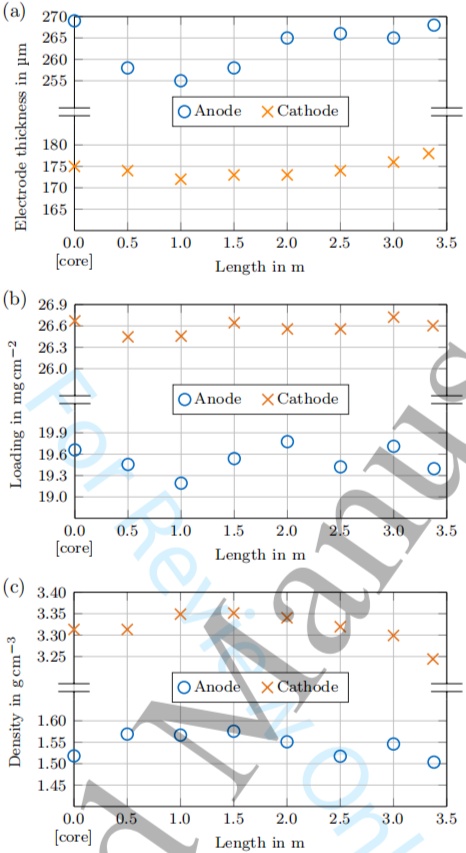

在圖8中,顯示了沿電極的測量厚度和計算出的面積質量載量,長度為0對應于內部繞組核心處的電極位置,可以觀察到,在正極和負極處,繞組開始時的電極厚度在堆芯處最高,然后顯著減小。超過1m的電極長度后,電極厚度再次增加。

圖8. 負極和正極性能測試。

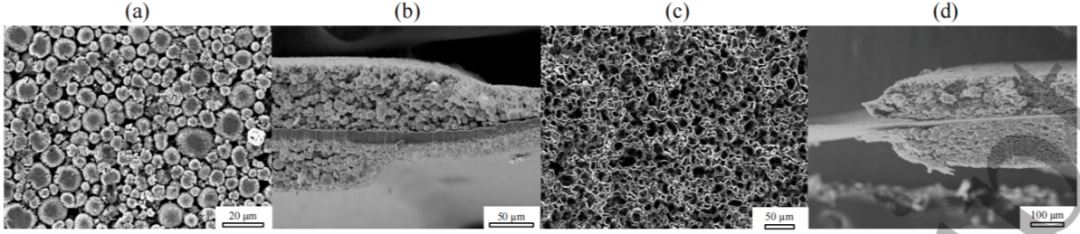

為了對電極進行更深入的分析,作者使用SEM圖像研究了正極和負極頂部和側面輪廓圖,在正極側,發(fā)現了球形活性物質顆粒,直徑從3μm到16μm不等,這些特征是典型的NMC正極材料。采用NMC作為活性物質,含有81.8 wt%鎳,12.1wt%鈷,6.1 wt%錳。同時,對氟的EDX分析顯示,總量為7.9 wt%。由此可見,聚偏氟乙烯(PVdF)是正極中最常用的粘結劑之一,因此被用作粘結劑。此外,在正極涂層的邊緣,可以識別出一層額外的涂層,它由一個更精細的晶體狀結構組成。EDX分析顯示,鋁和氧氣構成了額外的一層,從而得出了使用了氧化鋁的結論。

圖9. 正負極從不同角度觀測到的SEM圖像。

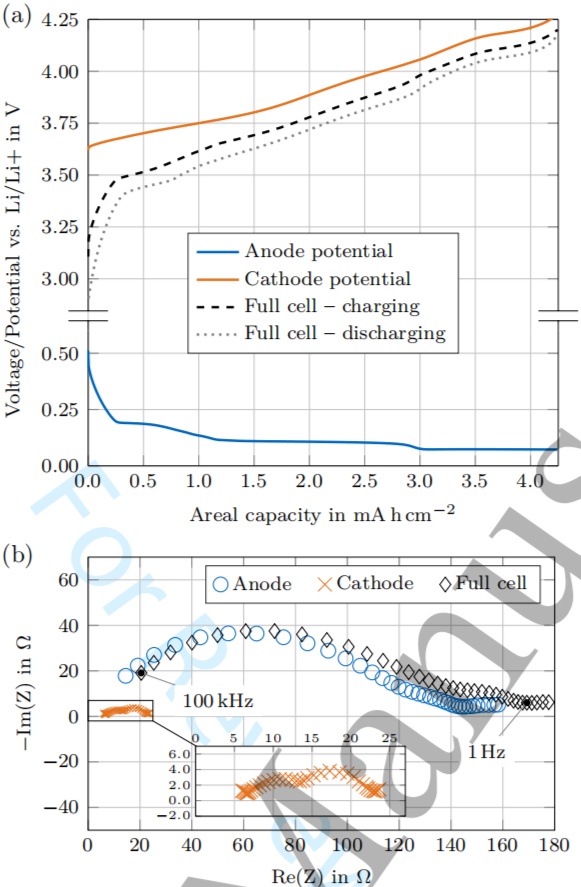

三電極測試表明,石墨分別可以看到LiC24、LiC12和LiC6的相變,這種行為是純石墨負極的特征,也證實了負極不含任何硅的結論。此外,充放電曲線顯示,即使在C/50的小電流下,也有約0.5 V左右的過電位,表明電池內電阻較高。同時,EIS測量結果顯示在50 % SOC下,負極比正極有更高的阻抗,因此全電池的阻抗主要由負極決定。

圖10. 三電極電池的測量數據。

電池性能評估

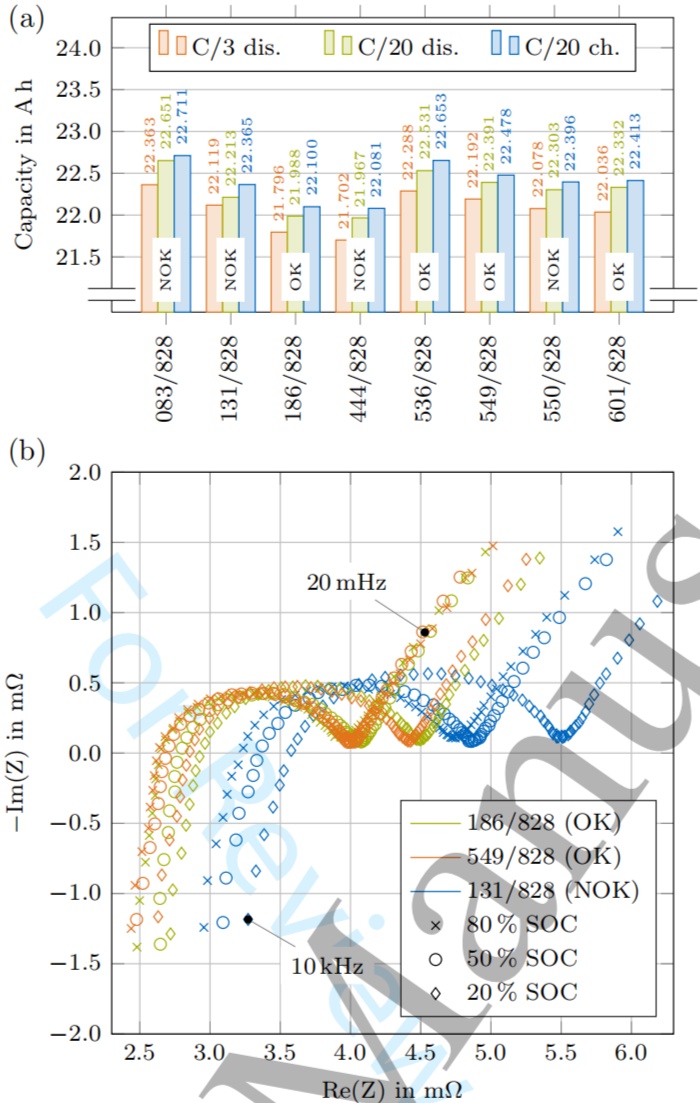

容量和阻抗在不同倍率下單獨測量的數據如圖11,當倍率為C/3時,得到的平均值為22.078 Ah。在C/20時,充電時的平均容量為22.411 Ah,放電時的容量為22.311 Ah。基于ID為083/828的電池的體積電池數據,計算平均電池電壓為3.7 V、C/3放電時的容量值和測量重量為355.9g,由此得到的能量密度為622.4W h/L和232.5W h/kg。同時,三個電池(ID 131/828、186/828、549/828)的阻抗譜在圖11(b)所示,隨著SOC的降低,三個電池的阻抗趨勢與已發(fā)表的文獻一致,隨著SOC的降低,半圓增加,特別是在20% SOC時。

圖11. 電池的電化學性能測試。

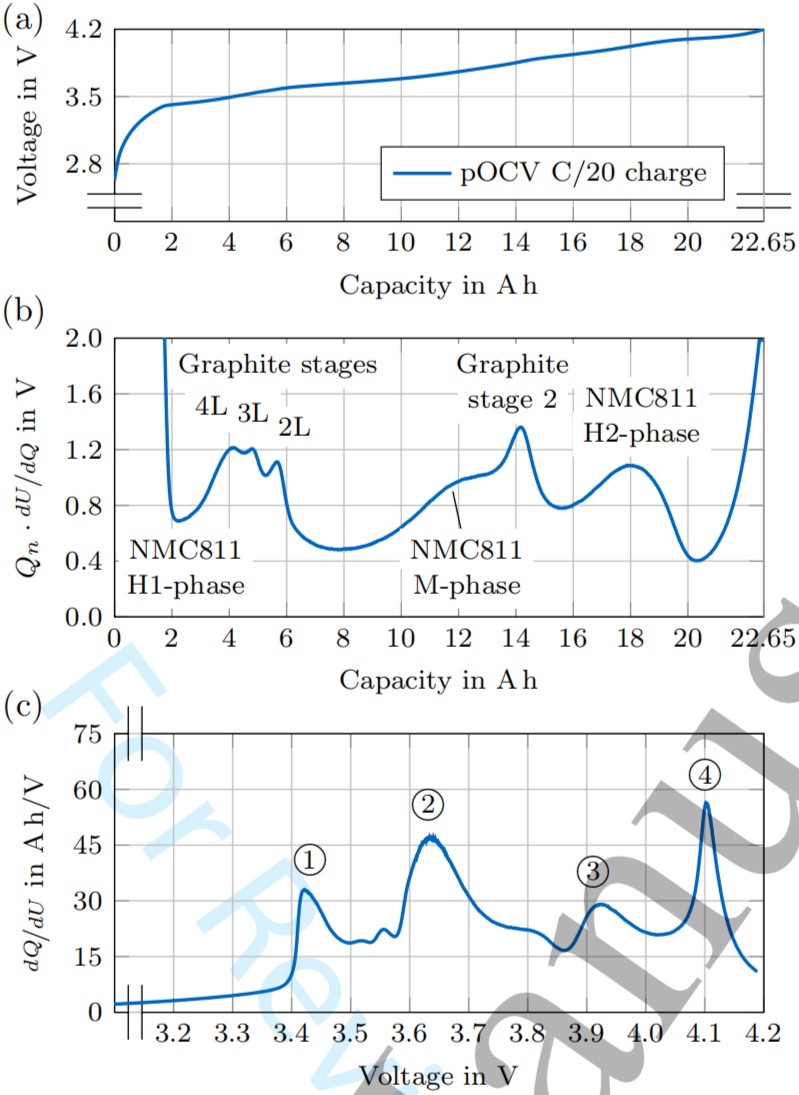

圖12. 單個電池(ID 536/828)的pOCV、DVA和ICA測試。

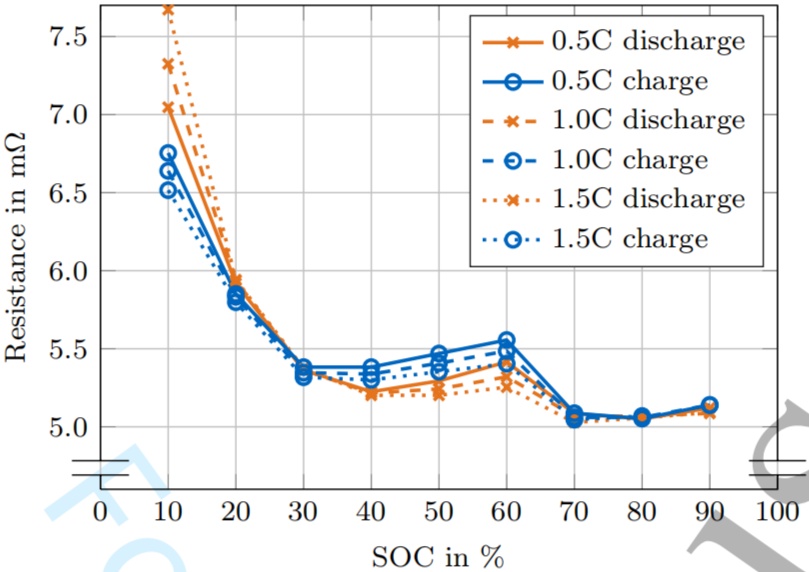

圖13. 不同倍率和不同SOC下的阻抗測試。

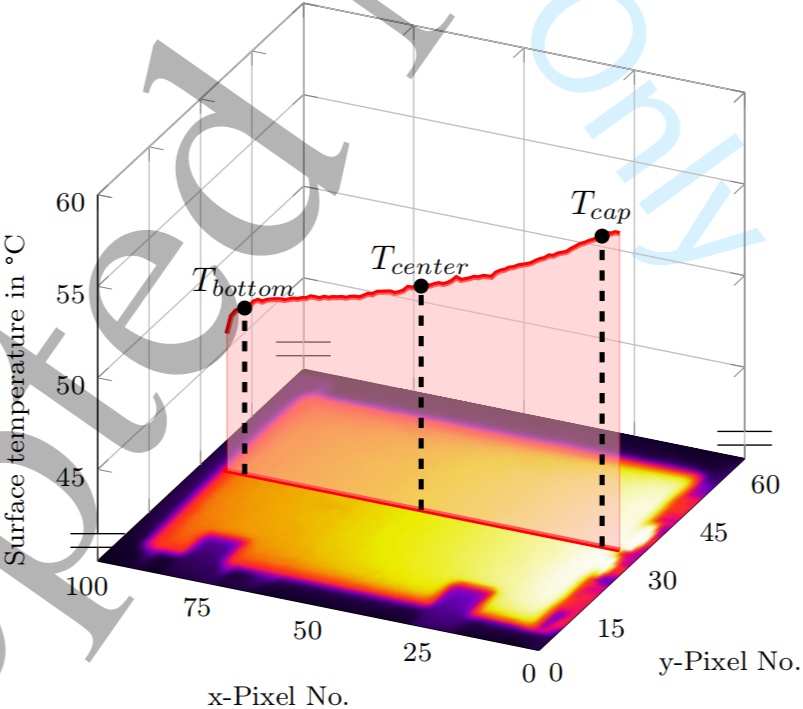

圖14. 電池不同部位的產熱情況。

圖15. 在25℃下,電池在1C和2C 恒流充電期間產熱情況。

【結論展望】

綜上所述,本文全面研究了第一代特斯拉4680圓柱形鋰離子電池,使用pOCV、EIS和HPPC方法對幾種電池進行了表征。同時,對電池進行復雜的拆卸,包括使用SEM和EDX測定材料組成,其關鍵發(fā)現可以總結如下:

電池拆卸:無極耳設計的六角形對稱的負極和正極在將極柱與殼體連接時,可以充當補償元件或彈簧。與傳統(tǒng)的圓柱形相比,后者不用作結構部件。電極繞組由一個雙面涂層正極和負極以及兩個隔膜組成,而電池芯中沒有芯軸。同時,電極載量幾乎保持不變,但電極厚度變化。在正極側發(fā)現了球形活性物質顆粒,而負極則由天然片狀石墨顆粒組成,且經過EDX確認只使用石墨作為活性材料,沒有檢測到硅的存在。此外,聚四氟乙烯的使用可以表明,負極由干法制備,而涂層和銅集流體涂層之間的底漆強烈建議使用無溶劑涂層工藝。更加重要的一點是,三電極分析揭示了電池化學的特征電位和全電池阻抗譜由負極主導。

電池水平的探究:電化學性能表明,4680電池具有622.4W h/L和232.5W h/kg的能量密度。pOCV分析(DVA和ICA)證實了電池由NMC811正和純石墨負極構成。HPPC測量顯示,在低和中SOC區(qū)域,SOC與阻抗值密切相關。同時,以2C充電過程中檢測到相對較高的表面溫度,需要足夠的冷卻系統(tǒng)更電池降溫。

總之,本研究突出了電動汽車用大圓柱形鋰離子電池的當前發(fā)展,并為今后優(yōu)化鋰離子電池性能的工業(yè)和學術研究提供了基礎。

【文獻信息】

Manuel Ank, Alessandro Sommer, Kareem Abo Gamra, Jan Sch¨oberl, Matthias Leeb, Johannes Schachtl, Noah Streidel, Sandro Stock, Markus Schreiber, Philip Bilfinger, Christian Allg¨auer, Philipp Rosner, Jan Hagemeister, Matti R¨oßle, R¨udiger Daub, Markus Lienkamp, Lithium-Ion Cells in Automotive Applications: Tesla 4680 Cylindrical Cell Teardown and Characterization, 2023, Journal of The Electrochemical Society.

(中國粉體網編輯整理/蘇簡)

注:圖片非商業(yè)用途,存在侵權告知刪除!