中國粉體網訊 藥物制劑的發展深深依賴于制劑技術、藥用輔料、給藥裝置、制劑設備、檢測設備和包裝材料等創新和發展,其中,藥物制劑相關制備技術對藥物制劑的發展起到了重要作用。王敬文等通過文獻分析,回顧近十年來制劑相關技術發展,對多種制劑技術進行綜述,總結發展歷程、應用范圍與特點、取得成就等內容,為我國藥劑學及相關領域制劑相關技術的使用提供一定的參考,助力我國藥劑學及相關領域的發展。

微流控技術

微流控技術源自于小型化微全分析系統及芯片實驗室技術。基于2006年Nature雜志針對微流控技術的系列文章報道,展現其突出的醫藥領域應用前景,隨著在醫藥領域應用的不斷研究,微流控技術得到不斷地完善和發展。微流控技術是通過在尺寸為數十到數百微米微通道中,處理或操縱微小流體的技術,具有微型化、集成化的特點。

特點

微流控技術是制備納米藥物(尤其是載體納米藥物)的一種新方法,具有連續制造的屬性。微流控技術操控下,流體具有獨特的性質(如層流和液滴等),借助這些獨特的流體現象,可實現系列常規方法難以完成的微粒加工,此外,與常規方法相比,利用微流體精準的流體控制,制備形貌結構均一的粒子,其粒徑分布均勻,批次質量重復可控,因此,采用微流控制備的粒子可具有復雜特殊的結構,或制備的粒子更加均勻且質量更加可控等優點,為納米藥物(尤其是載體納米藥物)的臨床轉化提供了良好的應用前景。

裝置及組成

與傳統的液體制劑制備設備不同,微流控技術所采用制備裝置是由通道組成,主要由多個入口、主通道、輔助通道和單個出口組成,通過調節流體的流速和通道的長度與形狀,精密控制產物的結構和粒度大小。不同組分或性質的流體通過外力由不同入口注入主通道。主通道是流體發生混合、分離和相關反應的主要部位。輔助通道一般為Y形、T形和古扇形結構。最終,流體由出口流出,完成整個制備。通道可為平直結構,為了增強流體的混合效率,也可將通道設計成二維曲線/折線型結構,甚至復雜的三維結構如弧形、人字形、特斯拉、Z形、蛇形和雙螺旋等。通過對三維微通道不同結構的設計,更有利于液體在通道產生劇烈的渦旋攪拌作用而增強混合效率,減少混合時間。NanoAssemblr是目前已投入市場最為常用的微流控裝置。該裝置包括Y形入口通道和主通道,主通道中人字形微芯片混合器是產生高效混合的主要部件。

上市產品

目前采用微流控技術制備的已上市產品包括Onpattro[第一款上市的siRNA藥物,脂質納米粒(LNP)]和Pfizer-BioNtech與Moderna的新冠疫苗[mRNA,脂質納米粒(LNP)]。

隨著載藥脂質體、載藥納米粒、載藥脂質納米粒及載藥膠束產品的不斷批準上市,相信這種已成功用于制備LNP的微流控技術會逐步應用到其他納米藥物(尤其載體納米藥物)的制備,包括已上市的載藥脂質體、載藥納米粒、載藥脂質納米粒及載藥膠束產品的制備工藝改進和提升。

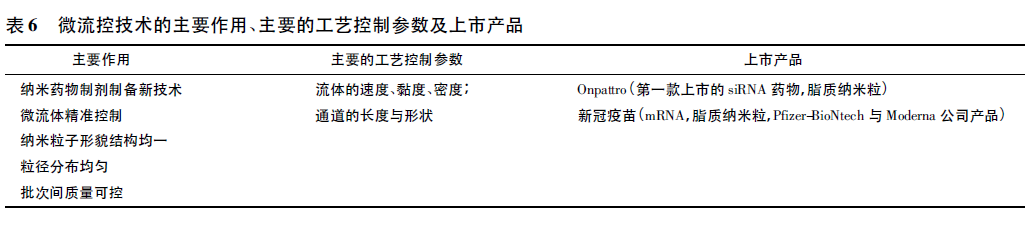

有關微流控技術的主要作用、工藝控制參數及上市產品等簡要總結見表。

參考來源:淺談藥物制劑制備技術助力我國藥物制劑創新發展

(中國粉體網編輯整理/青黎)

注:圖片非商業用途,存在侵權告知刪除